[justify]Réfléchissez un peu, enfin si vous le pouvez encore. Pensez-vous sincèrement que les Houris vont se faire niquer le bénéfice et ensuite d'un lavement de l'abricot à l'eau Zam-Zam vont voir leur pucelage redevenir utilisable comme au premier jour de leur émoi lubrique ?[/justify]

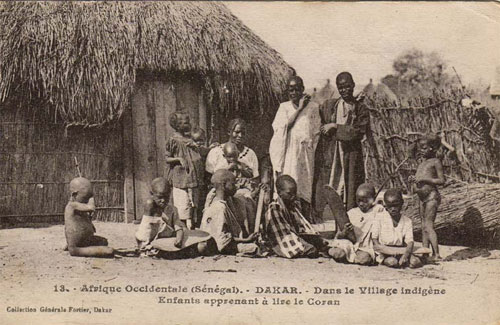

[center]Lui, mauvais colonialiste.

Bwana pas voulu nous devenir chrétien !

Faux, c'était bien mieux pour la traite négrière !...[/center]

[center]Mais !???... Cela sent l'urine de bouc !!![/center]

[justify]L'arabe classique n'est pas la langue du Coran :

Selon Luxenberg, le milieu qui a vu se développer le dernier monothéisme n'est linguistiquement ni homogène, ni monolingue. Les mots coraniques qui embarrassaient les commentateurs, les tournures de ce texte qui frisaient le "mauvais arabe" ne sont pas du "mauvais arabe" mais du "bon araméen" (ou du syro-araméen). Culturellement, il convient de parler d'une langue arabo-araméenne à laquelle Mohammad (saws) eut recours pour transmettre son message, vu que l'arabe était éparpillés en dialectes et était peu standardisé. Il a fallu attendre l'oeuvre des Grammairiens Si Bouwayh et Al Khalîl Ibn Ahmed pour que cette fixation des dialectes arabes en une langue classique soit enfin parachevée. Or, à l'époque du Prophète, il y'avait soit des dialectes arabes, soit la langue lithurgique syro-araméenne qui a servi à la christianisation de ces populations. Cette langue était même devenue une sorte de lingua franca parlée dans toute la péninsule arabique (et non seulement une langue écrite à usage lithurgique) Or, Mohammad (saws) usa des deux, ce qui donna un Coran récité en arabo-araméen. Ceux qui élaborèrent, bien après la mort du Prophète, ce que l'on appelle la Tradition, vinrent après l'oeuvre des grammairiens arabes et ne connurent que l'arabe devenu classique. La situation linguistique a beaucoup changé entre temps et l'ancienne langue syro-araméenne a complètement été suppléée par la langue du nouveau culte musulman.

Des indices historiques tendent à accréditer cette thèse de l'arabo-araméen (le Prophète aurait conseillé à ses scribes, dont Hassan Ibn Thabit, de maîtriser l'araméen et l'hébreu). Mais c'est surtout le texte coranique lui-même qui en garde une trace indélibile au travers les mots et les expressions syro-araméennes qu'il recèle. Luxenberg s'est proposé d'explorer méticuleusement cet aspect syro-araméen du Coran et en a tiré des conséquences étonnantes.

Des indices historiques tendent à accréditer cette thèse de l'arabo-araméen (le Prophète aurait conseillé à ses scribes, dont Hassan Ibn Thabit, de maîtriser l'araméen et l'hébreu). Mais c'est surtout le texte coranique lui-même qui en garde une trace indélibile au travers les mots et les expressions syro-araméennes qu'il recèle. Luxenberg s'est proposé d'explorer méticuleusement cet aspect syro-araméen du Coran et en a tiré des conséquences étonnantes. « À cette époque, il n'y a avait pas d'écoles arabes ? excepté probablement, dans les centres urbains chrétiens de al-Anbar et al-Hira dans le sud de la Mésopotamie, dans ce qui constitue aujourd'hui l'Irak. Les Arabes de cette région avaient été christianisés et instruits par des chrétiens de Syrie. Leur langage liturgique était syro-araméenne. Cette langue était le véhicule de leur culture et plus généralement la langue de la communication écrite. »

« Au commencement du IIIe siècle, les chrétiens de Syrie ne se contentaient pas de porter leur mission évangélique aux pays limitrophes, comme l?Arménie ou la Perse. Ils allaient jusque dans des contrées éloignées, jusqu'aux confins de la Chine et la côte Ouest de l'Inde, en plus de la totalité de la Péninsule arabique, jusqu'au Yémen et l'Éthiopie. Il est ainsi plus probable que, en vue de porter le message chrétien aux peuples arabes, ils aient utilisés, entres autres langues, la langue des Bédouins, c'est-à-dire l'arabe. Afin de répandre les Évangiles, il leur fut nécessaire d'utiliser un mélange de langues. Mais à une époque où l'arabe était un ensemble de dialectes qui n'avaient pas de forme écrite, les missionnaires n'avaient pas d'autre choix que de recourir à leur propre langue littéraire et à leur propre culture, c'est-à-dire au syro-araméen. Le résultat fut que la langue du Coran est née dans une langue arabe écrite, qui cependant était une langue dérivée de l'arabo-araméen. »

(Citations de Luxenberg)

"Que nul n'entre ici s'il ne connaît le syro-araméen"

Il faut rappeler que le Coran est un texte écrit en un ensemble de consonnes dépourvues de signes diacritiques et donc de voyelles. Le rajout de ces signes et des voyelles est en fait, en soi, une première opération interprétative. Ensuite, le réflexe le plus naturel pour interpréter le difficile langage des sourates consiste à plonger dans le Lîssan al ?Arab ou dans l?un des commentaires classiques de l?exégèse musulmane, à pêcher ainsi du prêt-à-porter interprétatif, sans nulle distance critique. Par la suite, bien sûr, on pourra plus ou moins agrémenter le tout de hadiths. Or, c?est là où le bât blesse. Cette confiance aveugle en la connaissance linguistique d?exégètes venus plusieurs siècles après le Prophète s?avère problématique. La difficulté ne vient pas seulement du fait que les commentateurs présentent généralement, dans un souci d?exhaustivité, plusieurs interprétations d?un seul passage, parfois jusqu?à une vingtaine, et contradictoires de surcroît. Il vient surtout de leur ignorance de l?arabo-araméen, disparu car suppléé par la nouvelle langue du culte musulman, mais resté indélébile dans le texte même du Coran. Cette ignorance les a engagé à faire des efforts colossaux pour rendre clairs les versets les plus controversés : au final, ils n?ont produit que des rationalisations plus ou moins sophistiquées et des mirages d?explication exégétique.

Avec Luxenberg, le droit à payer pour faire de l?interprétation s?est brusquement réhaussé. Dorénavant, nul ne peut interpréter le Coran sans une solide connaissance de la langue syro-araméenne. L'exercice de l'interprétation devient lui-même une affaire philologique sérieuse. Pour paraphraser une maxime antique : "que nul n?entre ici s?il ne connaît le syro-araméen !" Et c'est cela une révolution...[/justify]

Il n'y a pas de vierges au paradis, il n'y a que des raisins blancs :

Il n'y a pas de vierges au paradis, il n'y a que des raisins blancs : Coran (44 : 56) :

[right]????? ????????????? ??? ??????? ??????? 51 ??? ???????? ????????? 52 ??????????? ??? ??????? ?????????????? ??????????????? 53 ???????? ??????????????? ??????? ????? 54 ????????? ?????? ??????? "????????? ???????? 55 ??? ?????????? ?????? ????????? ?????? ??????????? ????????? ??????????? ??????? ?????????? 56[/right]

[justify]"Nous les aurons mariés à des Houris aux grands yeux. " (Trad. Blachère)

Le mot "houri" est donné par la Tradition comme étant l'équivalent de "très belles femmes vierges aux grands yeux", qui seraient la rétribution réservée dans l'audelà aux bons croyants. Il n'en est rien soutient Luxenberg, qui entend rétablir sa dignité au texte coranique sur ce point. Le mot est syro-araméen et signifie dans cette langue "blanc", "pur". Et comme le Coran était dépourvu de signes diacritiques, la Tradition s'est trompée dans le chakl (les signes diacritiques ajoutés) de ce passage. Il fallait lire "rawadjnahoum" au lieu de "zawadjnahoum", le point sur le "Ra" ayant été faussement ajouté. De plus, en arabo-araméen, le "bi" signifie "parmi" ou "sous" et les sines diacritiques du mot 'ayn sont aussi mal ajoutés : il fallait lire ??? à la place de ???. Le texte devient alors : ??????? ???? ??? , alhouri 'inabine signifiant alors des raisins d'un blanc éclatant.

La traduction que propose Luxenberg est alors :

Nous les installerons confortablement sous des (raisins) blancs, (clairs) comme le cristal.

Tous les autres passages sur les houris sont révisés de la même manière. Ainsi (Coran 2 : 25) :[/justify]

[right]????????? ???????? ???????? ??????????? ????????????? ????? ?????? ???????? ??????? ??? ????????? ??????????? ???????? ????????? ??????? ??? ???????? ???????? ???????? ?????? ??????? ????????? ??? ?????? ????????? ???? ???????????? ???????? ?????? ????????? ???????????? ?????? ?????? ?????????? 25[/right]

[justify]« Annonce à ceux qui auront cru et accompli des ?uvres pies qu'ils auront des Jardins sous lesquels couleront des ruisseaux. Chaque fois que quelque fruit leur sera accordé, en attribution, ils diront "Ceci est ce qui nous a été attribué antérieurement", et ce qui leur sera donné sera ressemblant à ce qu'ils avaient sur terre. Dans ces Jardins, ils auront des épouses purifiées et ils y seront immortels.» (Traduction Blachère)

Ce passage signifie simplement que les croyants auront au paradis toutes "espèces [azwadj] [sous entendus de fruits] purs".

Il en est de même pour (Coran 52:20 ,55:72, 56:22) qui se laissent comprendre selon le même procédé.

_____________________

Voir aussi : http://tunisdivagation.blogspot.com/200 ... herie.html[/justify]