[right][small]« Il n?est pas déshonorant de mourir en poursuivant un but même futile,

[right][small]« Il n?est pas déshonorant de mourir en poursuivant un but même futile,ce qui l?est, c?est de se laisser vaincre et d?accepter sa défaite. »

Alexandra David-Néel[/small][/right]

[center][large]David-Nèel Alexandra[/large][/center]

[center]Bibliographie[/center]

[center]____________[/center]

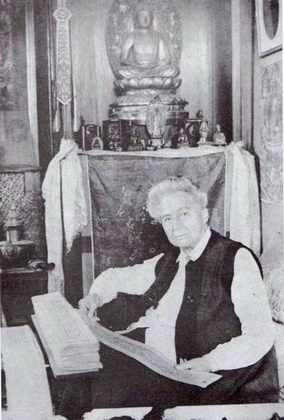

[justify]Née en 1868 à Saint-Mandé, près de Paris, décédée à Digne en 1969, Alexandra David-Néel s?embarque à 23 ans pour le Sri Lanka et ne cessera dès lors de sillonner l?Asie. Disciple du géographe Élisée Reclus, polyglotte, elle est tour à tour exploratrice, reporter et ethnologue au cours d?une longue pérégrination qui la mène de l?Inde au Tibet. Ses observations sont recueillies dans une trilogie qui paraît de 1926 à 1933, et dont le premier volet, Voyage d?une Parisienne à Lhassa, connaît un succès mondial. Mais son nom reste avant tout attaché à la divulgation d?un système de pensée et d?une spiritualité dont la profondeur se dérobait jusqu?alors au public occidental. Elle consacre ainsi plusieurs écrits ? introductions générales ou romans initiatiques ? au bouddhisme, parmi lesquels Le bouddhisme du Bouddha et Le lama aux cinq sagesses. Sa correspondance avec son mari, recueillie dans un Journal de voyage, restitue l?itinéraire d?une aventurière qui, au cours d?une existence centenaire, s?est imposée comme l?une des plus grandes dépositaires occidentales de la sagesse orientale.[/justify]

[center]____________[/center]

[large]Voyage d'une Parisienne à Lhassa[/large]

[large]Voyage d'une Parisienne à Lhassa[/large]http://www.histoireebook.com/index.php? ... e-a-Lhassa

Introduction - Huit mois de pérégrinations accomplies dans des conditions inaccoutumées, à travers des régions en grande partie inexplorées ne peuvent se raconter en deux ou trois cents pages. Un véritable journal de voyage exigerait plusieurs gros volumes. L?on ne trouvera donc, ici, qu?un résumé des épisodes qui m?ont paru les plus propres à intéresser les lecteurs et à leur donner une idée des régions auxquelles je me suis mêlée de façon intime en tant que chemineau thibétain. Cette randonnée vers Lhassa sous le déguisement d?une pèlerine mendiante n?est, du reste, elle-même, qu?un épisode de longs voyages qui m?ont retenue en Orient pendant quatorze années successives. La genèse de ceux-ci serait hors de place dans cette introduction, toutefois, quelques explications touchant les raisons qui m?ont amenée à choisir un déguisement singulier pour me rendre à Lhassa me paraissent s?imposer.

J?avais déjà fait un séjour en Asie quand, en 1910, j?obtins une mission du ministère de l?Instruction publique pour retourner dans l?Inde.

L?année suivante, me trouvant près de Madras, j?appris que le souverain du Thibet, le Dalaï-lama,

avait fui son pays ? alors en révolte contre la Chine ? et résidait dans l?Himâlaya. Le Thibet ne m?était pas absolument étranger.

J?avais été l?élève, au Collège de France, du professeur Ed. Foucaux, un savant thibétanisant, et possédais quelques notions de littérature thibétaine. On le comprend, je ne pouvais laisser échapper cette occasion unique de voir le Lama-roi et sa cour.

Être reçue par le Dalaï-lama ne paraissait pas des plus faciles, celui-ci refusait obstinément de donner audience à des femmes étrangères. Toutefois, ayant pressenti des difficultés, je m?étais munie de lettres d?introduction, émanant de hautes personnalités du monde bouddhiste. Ces lettres, ayant été traduites au souverain du Thibet, l?intriguèrent sans doute, car il déclara immédiatement qu?il serait heureux de causer avec moi.

Autour du moine-souverain, je trouvai une cour étrange d?ecclésiastiques vêtus de serge grenat sombre, satin jaune et brocart d?or, qui racontaient des histoires fantastiques et parlaient d?un pays de contes de fées. Bien qu?en les écoutant je fisse prudemment la part de l?exagération orientale, je sentais instinctivement que derrière les montagnes couvertes de forêts qui se dressaient devant moi et les lointaines cimes neigeuses pointant au-dessus d?elles, il existait, vraiment, un pays différent de tout autre. Faut-il dire que le désir d?y pénétrer s?empara aussitôt de moi.

Ce fut en juin 1912 qu?après un long séjour parmi les Thibétains de l?Himâlaya, je jetai un premier coup d?oeil sur le Thibet proprement dit. La lente montée vers les hauts cols fut un enchantement, puis, soudain, m?apparut l?immensité formidable des plateaux thibétains limités au lointain par une sorte de mirage estompé montrant un chaos de cimes mauves et orange coiffées de chapeaux neigeux. Quelle vision inoubliable ! Elle devait me retenir, pour toujours, sous son charme.

L?aspect physique du Thibet n?était cependant pas la seule cause de l?attraction que ce pays exerçait sur moi. Il m?attirait grandement aussi comme orientaliste.

Je me mis à rassembler les éléments d?une bibliothèque thibétaine que je désirais composer avec des ouvrages originaux ne figurant point dans les deux grandes collections du Khagyur et du Tengyur qui, comme on le sait, sont formées par des traductions. Je recherchai aussi toutes les occasions de m?entretenir avec les lamas lettrés, les mystiques, les adeptes, tenus pour éminents, des doctrines ésotériques et de séjourner auprès d?eux.Ces investigations captivantes m?amenèrent à pénétrer dans un monde mille fois plus étrange encore que les hautes solitudes du Thibet : celui des ascètes et des magiciens dont la vie s?écoule cachée dans les replis des montagnes, parmi les cimes neigeuses.

[large]A l'ouest barbare de la vaste Chine[/large]

[large]A l'ouest barbare de la vaste Chine[/large]http://www.histoireebook.com/index.php? ... aste-Chine

AVANT-PROPOS - Me voici au pays de Kham ! Me voici revenue en terre tibétaine !

Je me répétais cela mentalement en arrivant, passablement moulue, à Tatsienlou, à la suite d?une odyssée harassante qui avait débuté dans le voisinage de la Mongolie et s?était poursuivie pendant près de deux années à travers la Chine envahie et bombardée .

Aller au Tibet oriental n?entrait nullement dans les plans que j?avais formés en quittant la France pour retourner une fois de plus en Asie. J?aurais dû être étonnée de m?y retrouver, mais j?avais totalement perdu la faculté de l?étonnement. Depuis le début de la guerre sino-japonaise, les événements m?avaient poussée de-ci, de-là, sans qu?il me fût jamais permis de diriger mes mouvements ou d?en prévoir les résultats.

La comparaison familière du bouchon flottant sur l?océan et ballotté par les vagues paraissait tout à fait me convenir et il m?était arrivé d?en rire en des moments que certains auraient peut-être qualifiés de tragiques.

Cependant, les vagues s?étaient montrées propices au petit « bouchon pensant » que j?étais ; elles m?avaient généralement jetée en des endroits où les sujets d?intérêt ne manquaient pas.

Ils ne manquaient certes pas à cette turbulente zone frontière où la Chine cesse d?être purement chinoise, le Tibet d?être purement tibétain et où, ajoutant encore à l?attrait piquant de l?ambiance chaotique, Lolos et autres aborigènes apportent constamment leur contribution d?étrangeté.

En fait, comme d?ordinaire, au cours de mes voyages précédents, je n?avais rien à regretter et pouvais plutôt remercier le destin qui m?avait conduite où je me trouvais.

[large]Au pays des brigands gentilshommes[/large]

[large]Au pays des brigands gentilshommes[/large]http://www.histoireebook.com/index.php? ... tilshommes

INTRODUCTION - Au pays des brigands-gentilshommes fait partie d?une série de quatre volumes qui relatent les pérégrinations d?Alexandra David-Néel au Tibet, de 1921 à 1924 et de 1937 à 1946, bien avant que ce pays ne soit sinisé. Cette première partie débute le 5 février 1921.

Depuis l?occupation chinoise, en 1950, tout a changé dans cette immense contrée rayée de notre planète en tant que pays indépendant. Les Tibétains restés sur leurs hauts plateaux se sont « adaptés au modernisme » introduit par les Chinois, tout comme ceux qui, ayant suivi S.S. le XIVe dalaï-lama en exil, ont évolué au point de dire : « Même si nous retournons au Tibet très bientôt nous savons que ce ne sera plus comme avant. »

C?est donc ce Tibet, tel qu?il était « avant », que nous allons retrouver tout au long de ces pages évocatrices et souvent humoristiques. L?intrépide voyageuse a, il est vrai, un art tout particulier pour décrire les paysages ? déserts sablonneux, jungles luxuriantes, solitudes herbeuses ou humbles cahutes, hameaux vétustes, gompas fabuleuses ? sans parler de ces « paysages humains » qu?elle sait rendre si vivants? Tout ce qu?elle décrit, elle l?a vu, elle l?a vécu. Au cours de dix années elle a parcouru des milliers de kilomètres à dos de mules, de yaks, et le plus souvent à pied, pour faire ce qu?aucun Occidental n?avait fait avant elle, et ne fera après elle. Aussi ses études ethniques, philosophiques et religieuses constituent-elles un témoignage exceptionnel auquel on devra toujours se référer.

[large]Voyages et aventures de l'esprit[/large]

[large]Voyages et aventures de l'esprit[/large]http://www.histoireebook.com/index.php? ... e-l-esprit

PRÉFACE - Une aventurière de l?esprit par Marc de Smedt - J?ai vécu l?élaboration de ce livre avec une joie inaccoutumée : la rencontre avec Marie Madeleine Peyronnet, qui vécut avec Alexandra David Néel les dix dernières années de sa vie, et continue à publier, à défendre et à faire connaître son ?uvre étonnante ; les nombreuses visites à Samten Dzong, cette maison près de la ville de Digne qui abrita l?écrivain jusqu?à sa mort et se trouve maintenant promue Fondation ; le travail de fouille, le mot n?est pas trop fort, que nous fîmes dans le bureau, les classeurs et les archives mêmes de l?exploratrice ; le long et passionnant choix des textes ; toute une ambiance et des conversations évoquant sans cesse le génie disparu ; et, surtout, la redécouverte du legs que cette femme, à tous égards surprenante, laisse à l?humanité par ses livres.

Nous sommes tous appelés à disparaître, l?histoire retiendra peu de noms, peu de textes, mais le nom et l??uvre d?Alexandra David Néel passeront à la postérité, j?en suis convaincu. La vie de cette grande dame est un exemple pour les générations présentes et à venir ; ses écrits sont des témoignages uniques sur des mondes disparus. Son itinéraire et sa recherche intérieure en font l?égale de nos plus grands moralistes, et je la mets au rang d?un Montaigne pour tout cela et pour la beauté splendide de son style.

Alexandra David Néel est à lire, à relire. Il faut conseiller sa lecture, qui nous offre la chance de partager une aventure vécue que je trouve plus prenante, plus riche, que celle d?un Monfreid, d?un Lawrence d?Arabie ou d?un Kessel. Son extraordinaire destin pourrait inspirer un film à grand spectacle autant qu?une saga en bande dessinée.

L?épopée d?Alexandra dissipe immédiatement banalités et vicissitudes brumeuses de la vie. Elle offre une leçon de courage, de curiosité et de regard, car elle sait voir. Elle n?a pas passé son existence à rêver, elle l?a prise à bras le corps, à pleines jambes, tête claire et vision lucide. Elle a voulu aller au bout de sa vérité, de ce mouvement qui la poussait en avant, ailleurs, toujours plus loin, bien au-delà de ses forces présumées, se dépassant sans cesse elle-même en un cheminement où les routes du monde se mêlent aux secrètes voies intérieures.

Voilà une femme qui, née le 24 octobre 1868 et morte le 8 septembre 1969, dans la cent unième année de son âge, sut vivre pleinement le possible : issue d?un milieu bourgeois du Nord, dès l?âge de quatre ans elle ressent un sentiment panthéiste envers la nature, disant d?un bel arbre, d?un beau coucher de soleil ou d?un rocher aux formes surprenantes : « Cela est si beau que ce doit être Dieu. »

[large]Sous des nuées d'Orage[/large]

[large]Sous des nuées d'Orage[/large]http://www.histoireebook.com/index.php? ... es-d-orage

AVANT-PROPOS - Tandis que j?écrivais la présente relation de voyage, j?étais loin de croire que lorsque le manuscrit en arriverait à Paris, la France serait en état de guerre. Sans doute, les présages devenaient alarmants et, depuis mon départ, en décembre 1936, les « nuées d?orage » sous lesquelles je devais voyager, à travers la Chine, s?accumulaient, aussi, dans le ciel de l?Europe. Cependant, le doute s?attardait encore dans mon esprit, comme en celui de beaucoup d?autres. Nombreux étions nous, luttant contre une évidence de plus en plus marquée et nous refusant à admettre qu?une nouvelle explosion de démence nous ramènerait, décuplées, les horreurs de cette « Grande Guerre » qui, par comparaison avec celle qui lui succède, risque de perdre, dans l?histoire, la triste gloire du record qu?elle paraissait avoir établi.

Dans les circonstances actuelles, les tableaux que j?ai tracés, de la Chine « sous des nuées d?orage » présenteront-ils encore de l?intérêt pour un public tout occupé de sa propre lutte ? ? Je me le suis demandé et, après réflexion, j?ai cru pouvoir conclure qu?au cours des pages suivantes, mes lecteurs trouveront la matière de méditations d?une réelle actualité.

Le pays dans lequel les pérégrinations ? souvent forcées ? que je relate ont été effectuées fournit un exemple frappant et profondément triste des conséquences funestes de l?indifférence patriotique. Loin de moi est l?idée de rééditer, à ce sujet, des phrases sonores, à la manière des tragédies cornéliennes ; la mode en est passée. Il est raisonnable d?envisager le patriotisme plus sobrement et de lui rendre un caractère plus effectif en le ramenant à la mesure de l?intérêt des individus. Ce n?est pas, là, le faire déchoir ; j?incline plutôt à croire qu?on lui confère ; ainsi, une valeur réelle qui le grandit.

Je ne suis pas une nouvelle venue en Chine, je l?ai parcourue en divers sens, pendant un grand nombre d?années et j?ai pu, ainsi, me familiariser parfaitement avec la mentalité de sa population. Vers 1917, causant du Tibet avec un lettré et croyant me faire l?écho de ses sentiments intimes, je déplorais la défaite des Chinois battus par les Tibétains et la perte de leur suzeraineté sur Lhassa et le Tibet central. À ma grande surprise, mon interlocuteur me répondit par une sorte d?allégorie : « Un homme qui possède un million de tasses ne se désole pas si on lui en vole une », me dit-il. « La Chine est vaste ; un morceau de territoire perdu compte pour bien peu dans son immensité. »

Depuis cette conversation, la Mongolie et la Mandchourie ont été détachées de la « vaste Chine », la province du Sinkiang (Turkestan chinois) s?est, pratiquement, russifiée et rendue indépendante. La Chine s?est considérablement rétrécie ; le nombre des « tasses » a fortement diminué tandis que leur possesseur continuait à s?en désintéresser. Quand je retournai à Pékin, en 1937, je trouvai la ville et la région s?étendant autour de celle-ci, saturées d?influences japonaises. Quelques mois plus tard, la catastrophe se produisait. Ce ne sont plus des provinces lointaines, mais le c?ur même de la Chine, ses plus grandes villes, tous ses ports qui sont au pouvoir des envahisseurs. Nous assistons à cet événement paradoxal : une nation de trois cent cinquante millions d?hommes se laissant dévorer par un pays dont la population n?atteint guère que le cinquième de ce chiffre.

[large]Magie d?amour et magie noire ou le Tibet inconnu[/large]

[large]Magie d?amour et magie noire ou le Tibet inconnu[/large]http://www.histoireebook.com/index.php? ... agie-noire

AVANT-PROPOS - J?ai longuement hésité ? en fait, pendant plusieurs années ? avant de me décider à publier le présent livre, à cause de la nature particulièrement horrible des faits qui y sont décrits dans le chapitre V et, plus encore, dans le chapitre VI. Me trouvant de nouveau en Asie, j?ai eu l?occasion de rencontrer, récemment, sur la Montagne sacrée aux Cinq Pics, près de la frontière mongole, des lamas tibétains qui s?y étaient rendus en pèlerinage. Deux d?entre eux étaient originaires du pays des Gyarongpas. Incidemment, nous en vînmes à parler de sorcellerie et des Böns, dont il existe un nombre assez considérable dans le Gyarong. J?y ai, moi-même, été témoin d?un phénomène singulier dans un de leurs monastères . Ces lamas me dirent que, tandis qu?ils connaissent beaucoup de Böns-Blancs parfaitement honorables, ils ont, aussi, entendu parler de certains Böns-Noirs qui s?adonnent à de bizarres et cruelles pratiques magiques. Et, à mon grand étonnement, ils mentionnèrent la table creuse, au pesant couvercle, sous lequel on laisse des hommes introduits vivants, mourir de faim, puis se putréfier pour fournir la matière d?un élixir d?immortalité. C?était là ce que le héros de l?autobiographie, que mon livre reproduit, disait avoir vu. Il n?était sans doute pas le seul à avoir contemplé ce macabre spectacle et, dans tous les cas, ce que me disaient les lamas pèlerins me forçait à conclure que des rumeurs circulaient à ce sujet, la crainte des sorciers Böns empêchant qu?elles s?exprimassent autrement qu?en sourdine. Cette confirmation inopinée des confidences qui m?avaient été faites à ce sujet dissipèrent mes doutes quant à l?intérêt qu?offrait leur publication du point de vue de l?éthologie.

Les circonstances dans lesquelles j?ai recueilli les matériaux dont je me suis servie pour écrire le présent livre sont clairement décrites dans son prologue. Sans qu?il soit nécessaire de l?en informer, le lecteur comprendra que le narrateur de cette autobiographie ne m?en a fourni que les données essentielles. L?état particulier d?esprit qui l?incitait à raconter les incidents de sa vie passée exclut toute digression. Mon hôte, dominé par l?émotion que lui causait le souvenir, brusquement ravivé en lui, du drame qu?il avait vécu, ne songeait naturellement pas à me dépeindre les lieux qui en avaient été témoins, ni à m?expliquer les m?urs ou les croyances auxquelles se rattachaient les faits qu?il racontait. Il savait qu?une grande partie des régions où sa vie s?était passée m?était bien connue et, de plus, il me prenait pour une Tibétaine authentique.

Reproduit brièvement, tel qu?il m?a été fait, ce récit aurait été, en bien des points inintelligible pour des étrangers à qui le Tibet et ses habitants sont totalement inconnus. Il m?a donc paru préférable de donner à ce livre la forme d?un roman afin de pouvoir, par des descriptions de paysages ou l?exposé d?idées courantes dans le pays, entourer ses héros du décor physique et de l?atmosphère mentale dans lesquels ils se mouvaient et dont ils subissaient l?influence. Cependant, tout au long des pages suivantes, le lecteur est prié de se rappeler que ce roman a été vécu. Alexandra DAVID-NÉEL.

[large]Mystiques et Magiciens du Tibet[/large]

[large]Mystiques et Magiciens du Tibet[/large]http://www.histoireebook.com/index.php? ... s-du-Tibet

PRÉFACE - Les Tibétains que nous tenons pour être des Bouddhistes, et qui se croient tels, ont adopté, comme on va le voir dans le présent livre, beaucoup de croyances et de pratiques qui diffèrent entièrement du Bouddhisme originel. Il en est ainsi de nombre de croyances empruntées à la religion des anciens habitants du Tibet, des Chamanistes.

L?influence de Padmasambhâva ? le magicien sorcier, venu semble-t-il de l?Afghanistan ? encore aujourd?hui révéré comme leur Maître par les adeptes de la religion Bön, a été, et est encore grande au Tibet.

D?autre part, des érudits tel que Marpa Lotsawa, c?est-à-dire, Marpa le traducteur, qui fut Maître spirituel de Milarespa, l?ascète poète, ont introduit au Tibet les ouvrages des grands philosophes de l?Inde, et aussi, les doctrines du tantrisme, principalement, empruntées au Népal. C?est un mélange qui, ajouté aux enseignements du Bouddhisme authentique : l?impermanence foncière de tous les phénomènes, l?absence complète d?ego en toutes choses que les Tibétains affirment en répétant : « Il n?y a pas d?ego dans les individus, il n?y a d?ego en aucune chose », forme aujourd?hui les deux aspects de la religion que nous rencontrons au Tibet : la religion populaire, comme celle des intellectuels lettrés. Ainsi, certains auteurs paraissent bien inspirés en appliquant la religion prédominante au Tibet, le nom de Lamaïsme, plutôt que celui de Bouddhisme. Alexandra DAVID-NÉEL

[large]Les enseignements secrets des bouddhistes tibétains ; la vue pénétrante[/large]

[large]Les enseignements secrets des bouddhistes tibétains ; la vue pénétrante[/large]http://www.histoireebook.com/index.php? ... -tibetains

AVANT-PROPOS DE LA NOUVELLE ÉDITION AUGMENTÉE - Le présent livre est un document unique, le fruit d?une enquête poursuivie pendant une vingtaine d?années en pays Tibétain, enquête impossible à jamais renouveler. Les contacts avec l?intelligentsia religieuse du Tibet, toujours difficiles à effectuer autrefois, sont devenus irréalisables.

Les aménagements nouveaux des Pays de l?Asie centrale ont livré maintes parties de leurs anciennes solitudes aux entreprises des agriculteurs et des prospecteurs. L?activité bruyante de la civilisation moderne a déchiré le silence solennel qui enveloppait les cavernes des ermites contemplatifs et des paisibles demeures, encloses entre de hauts murs, résidences d?aristocratiques érudits se complaisant aux lectures prolongées et aux doctes méditations.

Les ermites, les philosophes, les penseurs et les petits groupes de disciples qui gravitaient autour d?eux se sont dispersés. Où les chercher ??

Ce n?est pas qu?il n?y ait plus de penseurs en Asie. Loin de là. Si quelques-uns des Maîtres spirituels dont j?ai recueilli les Enseignements sont morts, d?autres ont surgi. Il restera toujours, et dans les différentes régions du monde, des hommes qui s?efforceront de découvrir les ressorts qui mettent en mouvement les phénomènes qui apparaissent autour d?eux, et ceux qu?ils perçoivent en eux ; ceux qui constituent le monde et ceux qui constituent leur personne.

Où les chercher ?? La possibilité ne s?offre plus à l?Étranger de parcourir librement, comme il le pouvait autrefois, les forêts, les montagnes et tout l?espace qui s?étendait devant lui.

Les enquêtes du genre de celle dont ce livre est l?expression sont donc devenues, je viens de le dire, impossibles à renouveler. Ainsi, ces quelques pages peuvent-elles, à juste titre, être présentées comme un document unique, concernant les conceptions philosophiques des intellectuels bouddhistes tibétains.

Il me faut ajouter, ici, que malgré mes efforts et ma connaissance assez vaste des différentes doctrines bouddhistes, je n?aurais pu, sans la collaboration dévouée du Lama Yongden mon regretté fils adoptif, obtenir la confiance des Maîtres Spirituels Tibétains à qui je m?adressais et les amener à m?exposer des vues philosophiques et des disciplines mentales qu?ils se croyaient tenus de garder secrètes. ALEXANDRA DAVID-NÉEL

[large]Le vieux Tibet face à la Chine nouvelle[/large]

[large]Le vieux Tibet face à la Chine nouvelle[/large]http://www.histoireebook.com/index.php? ... e-nouvelle

AVANT-PROPOS - Quelques automobiles cahotantes roulent aujourd?hui à travers des régions qu?hier encore l?on ne pouvait parcourir qu?en palanquin ou, majestueusement, à dos d?éléphant à moins d?être un négligeable piéton, et l?on peut être tenté de croire qu?à ce changement de moyens de locomotion, ce « progrès » se manifestant par un tapage insolent de moteur et de cornet, correspond un changement analogue dans la mentalité des populations intéressées. On errerait grandement en entretenant de semblables illusions. En Orient, de nouvelles formes de véhicules, d?habitations, de vêtements ou l?affectation de nouvelles façons de vivre n?entament guère le fond solide, quasi immuable de la mentalité des indigènes, issue et nourrie d?influences millénaires. Il en est ainsi partout en Asie, mais plus spécialement dans les pays reculés que leur situation géographique maintient dans l?isolement. Tel est le Népal, étroitement enserré dans les replis des chaînes himalayennes, entre le Tibet et l?Inde. La contiguïté de sa frontière avec celle de ce dernier pays a créé, entre le Népal et lui, de nombreux et très anciens liens que la similitude de leur condition politique, sous la tutelle britannique (depuis 1816) a encore renforcé dans les Temps modernes. L?instauration d?un gouvernement hindou autonome et les multiples changements d?ordre social qui s?ensuivront ne peuvent manquer d?avoir des répercussions au Népal. Reste à voir de quelle nature seront celles-ci. Le Népal, « rempart de l?orthodoxie hindoue » comme il se plaît à se dénommer, se laissera-t-il entraîner dans le sillage de l?Inde en voie de « modernisation », ou bien réagira-t-il, au contraire, contre les tendances « progressistes » se manifestant à sa frontière ? L?avenir nous l?apprendra, mais, quoi qu?il en soit, il sera impossible de bien comprendre les événements qui se produiront si l?on ignore le terrain religieux et social d?où ils surgiront. Un voyage au Népal, une prise de contact avec son histoire et avec sa population serviront d?utile initiation à ce sujet. Le présent livre a pour but d?en offrir l?occasion à ses lecteurs. Dans les mots sanscrits les u doivent toujours être prononcés ou. Les j, prononcés dj. Il n?existe pas de son nasal tel que in qui doit être prononcé ine.

[large]Au c?ur des Himalayas - Le Népal[/large]

[large]Au c?ur des Himalayas - Le Népal[/large]http://www.histoireebook.com/index.php? ... s-Le-Nepal

INTRODUCTION - Personnalité historique de Guésar. ? Bardes et manuscrits. ? Prétendus effets miraculeux des chants de l?épopée. ? Légendes thibétaines concernant le Bouddha. ? La concentration de pensée envisagée comme cause déterminant la renaissance : opinions japonaise et thibétaine. ? Personnages figurant dans l?épopée, leurs antécédents. ? Le Paradis de la Montagne couleur de cuivre. ? Le monstre Tamdrin, son origine, ses exploits, sa fin extraordinaire. ? Le caractère fantastique de l?épopée justifiée par la croyance des Thibétains à la subjectivité du monde. ? Comment j?ai fait connaissance avec Guésar et avec son épopée. ? Entrevue avec un descendant du héros au château de Ling. ? Un barde tenu pour un parent de Guésar réincarné et un moinillon supposé être la réincarnation de son ennemi le roi de Hor. ? Je reçois, hors de saison, une fleur prétendument envoyée par Guésar. ? Une prédiction singulière qui se réalise. ? Le Messie guerrier des Thibétains. Traditions et prophéties concernant le retour de Guésar. ? Tchang Chambala, la mystérieuse cité du Nord.

Parmi les ouvrages encore très peu nombreux qui ont été traduits du thibétain, il n?en existe guère appartenant à la littérature purement profane. Sans aucun doute, l?importance de celle-ci ne peut, au Thibet, se comparer avec celle de la littérature philosophique et religieuse qui, outre les Écritures canoniques traduites du sanscrit, comprend aussi des milliers d?ouvrages originaux dont les auteurs connus ou anonymes ont écrit en langue thibétaine.

Cependant, au pays des lamas, comme partout ailleurs, il existe des ?uvres populaires qui, bien qu?étant toujours empreintes de sentiments religieux ? car l?idée religieuse domine tout au Thibet ? forment ce que l?on peut appeler la « littérature laïque » des Thibétains.

Cette littérature comprend des productions de différents genres : histoire, légendes, poésie, géographie, voyages, et des livres techniques se rapportant à la médecine, à des calculs astronomiques et astrologiques, etc.

Il est à remarquer que les ?uvres de pure imagination, les « romans » n?existent pas au Thibet ou, du moins, ne figurent pas sous cette dénomination. Ce genre répugne aux Thibétains. Ce n?est pas que leurs auteurs se privent d?exercer leur imagination. Bien au contraire, ils accordent à celle-ci une liberté sans limites et l?élément fantastique fleurit, dans leurs écrits d?une façon exubérante et candide, dont nous ne retrouvons l?équivalent que dans nos contes de fées. Mais tous les prodiges extravagants dont leurs récits sont parsemés, sont tenus pour avoir véritablement eu lieu, les héros des histoires pour avoir réellement vécu et l?histoire elle-même pour être authentique de bout en bout. « À quoi bon écrire ce qui n?est pas vrai », me disait un Thibétain à qui j?exprimais ce qu?étaient nos romans et le plaisir que beaucoup prennent chez nous à les lire.

Parmi cette littérature profane, quelques ouvrages sont particulièrement célèbres et le plus célèbre de tous est l?épopée de Guésar de Ling, le poème épique national des Thibétains dont j?offre, ici, une traduction condensée aux lecteurs français.

Il existe plusieurs versions de l?histoire fabuleuse de Guésar. Bien que très différentes, elles présentent pourtant assez de traits communs pour que J. Hackin, s?appuyant sur les trois versions seules connues jusqu?à ce jour, ait pu déclarer que les légendes concernant ce héros « ont des origines communes ». La version, beaucoup plus étendue que les trois précédentes, que j?ai recueillie au Thibet oriental (pays de Kham) confirme son opinion.

Si nous considérons que cette version est la plus répandue, qu?elle fait en quelque sorte autorité, non seulement au pays de Kham, tenu pour être la véritable patrie du héros, mais aussi à Lhassa et dans tout le Thibet propre, elle a certains droits au titre de version officielle. Toutefois, il faut se garder de voir en elle l?écho absolument fidèle de la légende primitive.

Il y a dix ou douze siècles, la saga de Guésar consistait peut-être en deux ou trois chants seulement, qu?avaient inspiré à des bardes anonymes des traditions éparses, concernant les exploits d?un grand chef guerrier. Colportés en diverses régions, ces chants ont pu, à leur tour, y servir de base aux développements constituant les versions qui existent de nos jours.

[large]La vie surhumaine de Guésar de Ling - Le héros tibétain[/large]/b]

[large]La vie surhumaine de Guésar de Ling - Le héros tibétain[/large]/b]http://www.histoireebook.com/index.php? ... ar-de-Ling

INTRODUCTION - Assis sur un monticule près de notre camp, tandis que nos hommes préparent le repas du soir, le Lama Yongden et moi, nous causons. Plusieurs séjours hors du pays tibétain ont déjà permis à mon fils adoptif de prendre quelque peu contact avec le monde occidental et certains livres qui s?y publient, concernant le Tibet, lui sont venus entre les mains. C?est de ceux-ci qu?il me parle.

? Pourquoi, me dit-il, des gens qui n?ont jamais pénétré au Tibet, qui ne connaissent rien de l?aspect du pays et des m?urs de ses habitants, s?aventurent-ils à écrire à leur sujet ? Tout ce que j?ai lu de leurs descriptions est complètement incorrect. Tel dépeint des bosquets de palmiers avoisinant Lhassa, tel autre montre nos ermites exécutant, sur le piano, des sonates à quatre mains, avec des dieux pour partenaires ; ne s?est-il pas trouvé un chroniqueur génial pour raconter qu?en certaines occasions, un moine se jette, tout habillé, dans un des grands chaudrons à thé qui existent dans nos monastères et qu?on l?y laisse bouillir, après quoi les religieux, ses confrères, se régalent de cette soupe de cannibales ? Les gens de l?Occident sont-ils donc si naïfs qu?ils ajoutent foi à ces fantaisies ?

? Il est probable qu?un bon nombre de ceux qui en ont connaissance entretiennent quelques doutes quant à leur authenticité, mais les livres dont tu parles sont principalement des romans et leurs lecteurs ne leur demandent que de les amuser pendant un moment.

? Ne peut-on pas trouver autant de plaisir à lire des récits véridiques ? Les personnages peuvent être en partie imaginaires, mais faits, coutumes et paysages doivent être réels, sinon l?auteur n?est qu?un imposteur qui trompe ceux qui le lisent et leur remplit l?esprit de notions erronées. C?est là un péché.

Je pensai en moi-même que nos littérateurs se font une autre idée du « péché » ou le plus souvent s?en soucient peu, mais je ne communiquai pas mon opinion à mon fils. Une autre idée m?était venue spontanément.

? Si tu blâmes tant ceux qui présentent, dans leurs livres, une peinture mensongère et grotesque de ton pays, il faut leur opposer des descriptions correctes des hommes et des choses d?ici. Écris un livre qui le fera.

Le Lama se mit à rire.

? Comment ferais-je ? répondit-il. Je ne sais que très peu d?anglais et quant à votre langage, il faudra que j?aille en France pour l?apprendre. Je ne puis pourtant pas écrire un livre en tibétain pour des lecteurs européens ou américains ; ils ne pourraient pas le lire.

La nuit venait, des voiles d?ombres bleues commençaient à descendre sur les solitudes. C?était l?heure où les génies des lacs et des rochers sortent de leurs retraites et courent s?ébattre sur les hauts plateaux ; parmi eux, il en est d?espiègles. Une voix menue parut susurrer à mon oreille : « Un livre écrit en tibétain, ou même des notes éparses complétées par des récits faits de vive voix, peuvent prendre forme en une autre langue. » Je m?étais décidée subitement.

? Lama lags, dis-je sérieusement, en donnant à mon fils son titre religieux, j?écrirai votre livre dans mon langage. Commencez à prendre des notes sur ce que vous observerez, rappelez à votre souvenir les événements et les traits intéressants dont vous avez été témoin ou qui vous ont été rapportés, les idées que vous avez entendu exprimer. Formez ainsi un dossier dans lequel nous puiserons?

Yongden souriait de façon singulière.

? Quoi donc? ? demandais-je.

? J?ai déjà un petit manuscrit, avoua-t-il malicieusement.

? Vraiment ! Il nous servira. Nous montrerons le vrai Tibet, des Tibétains et des Tibétaines authentiques, des événements réels, mais nous combinerons notre histoire de telle sorte que, bien que tout y soit véridique, aucun des personnages ne pourra se reconnaître et ce sera un roman, le premier roman qui ait jamais été écrit par un lama tibétain, à la gloire de son Haut Pays des Neiges, pour le monde du lointain Occident.

Ainsi fut projeté, parmi les solitudes enchantées du Tibet, le livre qui paraît aujourd?hui. Alexandra DAVID-NÉEL.

[large]Le lama aux cinq sagesses[/large]

[large]Le lama aux cinq sagesses[/large]http://www.histoireebook.com/index.php? ... q-sagesses

CHAPITRE PREMIER - À travers l?immensité vide des Tchang thangs un homme seul, chargé d?un sac, s?avance à pas précipités. La nuit vient. Autour du voyageur l?ombre se fait plus insistante, plus opaque, l?enserre insidieusement, avec une sorte de persistance agressive. Les rocs isolés, les éperons des montagnes affectent des formes insolites, inquiétantes ; tapis dans les herbages, les yeux glauques des lacs épient le sortilège nocturne. C?est l?heure où les cohortes des Esprits malfaisants sortent de leurs repaires et rôdent en quête de proies. La peur rampe, progresse avec les ténèbres? L?homme solitaire frissonne, il s?est trop attardé? Haletant, il presse davantage sa marche.

Loin de là un cavalier galope à bride abattue, en proie à une terreur affolante dont la force supérieure le rend insensible à l?effroi que distillent les solitudes enténébrées.

Fantoches, tous deux, que des fils mystérieux font s?agiter sur la haute scène du Tibet septentrional. Cependant l?homme au sac avait atteint son but : le pied d?une pente vers le milieu de laquelle une caverne encastrée dans le roc de la montagne avait été sommairement aménagée pour servir d?ermitage. Cet ermitage était celui d?un gourou dont Munpa Dés-song recevait l?enseignement spirituel en commun avec quelques autres disciples. Mais, tandis que, par une faveur spéciale, il lui était permis de vivre auprès de l?anachorète pour le servir, ses condisciples devaient se contenter de brefs séjours dans son voisinage pendant les périodes d?instruction, fixées à son gré, auxquelles il les convoquait. C?est ainsi qu?en sa qualité de disciple-serviteur, Munpa Dés-song avait parcouru les campements y recueillant les dons de provisions que les pasteurs offraient libéralement pour la subsistance du gömpchén .

La vénération témoignée à celui-ci venait de ce qu?il était tenu pour le descendant spirituel d?une longue lignée de Maîtres doctes en sciences secrètes, qui, tous, à mesure qu?ils se succédaient, adoptaient le nom de leur glorieux ancêtre : Gyalwai Odzér dont l?esprit croyait-on, continuait en eux, sa vie et ses ?uvres. Une légende fantastique était attachée à la mémoire de ce premier des Gyalwai Odzér. Cette légende, considérée comme la narration de faits absolument authentiques, n?avait pas d?âge car nul, parmi les pasteurs du Tso Nieunpo n?aurait pu, même de la manière la plus vague, assigner une date à son origine.

Si connue était-elle qu?on se dispensait de la raconter. Tous la savaient depuis leur enfance. Elle avait pris la forme d?un dogme auquel on adhère avec une foi passive et inébranlable sans jamais s?aviser d?en rechercher la provenance ou d?en discuter la vraisemblance. Or donc, à l?époque imprécise où cette histoire nous reportait, vivait un de ces fabuleux doubtobs dont le type atténué subsiste encore de nos jours, dans les personnes des gömpchéns et des naldjorpas vénérés et craints par les bonnes gens du Tibet.

Ce doubtob s?appelait Gyalwai Odzér. Il avait commerce avec les déités et les démons dont il s?attirait l?appui ou qu?il subjuguait par des rites occultes.

Obéissant à sa voix les nâgas émergeaient des lacs aux bords desquels il s?arrêtait et déposaient en hommage à ses pieds d?étranges offrandes empruntées aux trésors jalousement gardés dans les palais de cristal et d?or situés sous les eaux des grands lacs et de l?océan.

Cependant, l?esprit avide de domination qui animait la forme humaine du doubtob, exigeait davantage. Un jour vint où l?un des princes des profondeurs liquides incapable de résister aux injonctions magiques qui l?attiraient, surgit du lac élevant vers Odzér ses deux mains réunies en forme de coupe et lui disant d?un ton soumis : « Prends. »

[large]La puissance du néant[/large]

[large]La puissance du néant[/large] [large]La Connaissance Transcendante d?après le Texte et les Commentaires Tibétains[/large]

[large]La Connaissance Transcendante d?après le Texte et les Commentaires Tibétains[/large] [large]Initiation Lamaïques - Des théories ? Des pratiques ? Des hommes[/large]

[large]Initiation Lamaïques - Des théories ? Des pratiques ? Des hommes[/large] [large]Le Bouddhisme du Bouddha - Ses doctrines, ses méthodes et ses développements mahâyânistes et tantriques au Tibet[/large]

[large]Le Bouddhisme du Bouddha - Ses doctrines, ses méthodes et ses développements mahâyânistes et tantriques au Tibet[/large]